오늘 젠지 vs DRX 경기가 끝났습니다. 이제 결승전만 남았는데, 올해 월즈를 보면서 우승 예상이나 몇 가지 감상을 짚어보겠습니다.

1. 황제의 귀환인가, DRX의 언더독 신화 완성인가

T1이라는 팀은 진짜 축구의 레알 마드리드를 보는 것 같습니다. 역사적으로 다른 팀들과도 격이 다른 압도적 명문 팀이고, 현재 세대교체가 잘 되어서 앞으로의 미래도 탄탄합니다. 브랜드 가치나, 역대 레전드들도 말할 것도 없죠. 페이커는 그냥 말이 필요없고요. 진짜 이 선수 LOL판 망할 때까지 계속 해먹는 거 아닌가 모르겠어요.

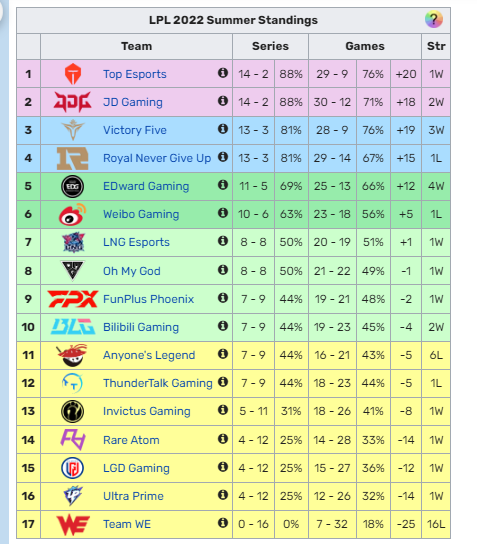

DRX가 결승 간 건 지난 슈퍼볼의 신시네티 벵갈스를 연상시킬 만큼 반전 드라마입니다. 최하위 팀에서 갑자기 슈퍼볼 결승까지간 벵갈스처럼, 작년 서머 시즌 DRX 성적이 무려 '2승 16패 -25'로 압도적인 꼴찌 팀이었는데, 제카 / 데프트 / 베릴 영입이 모두 성공해서 올해 스프링 4위 - 서머 6위로 반등했습니다. 선발전에서 KT와 샌드박스 상대로 이기긴 했지만 모두 풀세트 끝에 올라간 거라 높게 평가하지 않았는데, 월즈 토너먼트에서 작년 월즈 우승팀, LCK 서머 우승팀을 모두 격파하고 결승까지 오다니 정말 믿기지 않네요.

2. 우승 예상: T1 3대1 승리

개인 취향으로 DRX가 우승하는 게 더 감동적일 것 같아 굳이 1팀을 뽑으면 DRX의 우승을 기원하지만, 그래도 T1이 우승할 것 같습니다. 다른 포지션이야 DRX가 잘할 수 있어보이지만 탑과 원딜(제우스, 구마유시) 차이로 갈릴 것 같아요.

제카가 16페이커, 18루키를 연상시키는 절정의 포스를 내뿜고 있지만 페이커도 샤오후, 야가오 같은 맞상대 미드 게이머들 다 정리하고 올라와서 쉽게 밀리지 않을 것입니다. 표식이 오늘 4강전 같은 경기력 보여주고 베릴이 뭔가 준비해온 카드를 꺼낸다면 DRX가 우승할 수도 있어보이지만, 필자는 그래도 T1 우승을 점치겠습니다.

3. 10년만에 깨진 월즈 배당률 징크스...

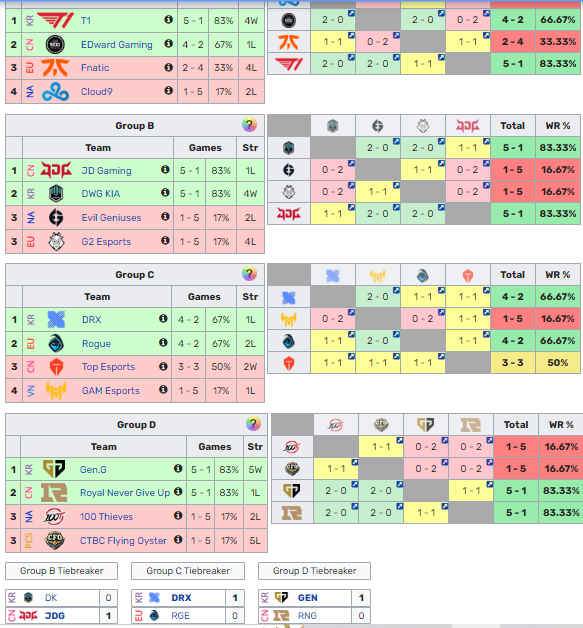

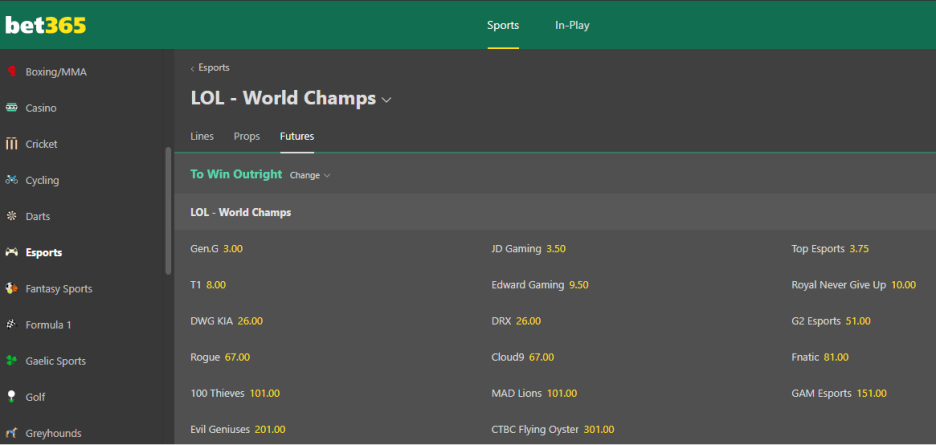

TES 조별리그 탈락, 징동과 젠지 4강 탈락으로 2012년 TPA 우승 이후 배당률 TOP3 세 팀이 계속 우승해온 징크스가 10년 만에 깨졌습니다. 배당률에서 T1은 4위, DRX는 8위네요. 스포츠에서 IF 따지는 게 무의미하지만 TES가 폼이 늦게 올라온 게 아쉽네요. 로그 대신 올라왔으면 8강 징동 vs TES 진짜 재밌었을텐데... 10년 전에 DRX가 우승하면 그 때 TPA 우승에 준할 만큼 반전 드라마일 것 같습니다.

그 외에 아직 남겨진 징크스는 월즈 우승 원딜러가 모두 만 22세 미만이라는 점입니다. 구마유시가 현재 만 20세니 T1이 우승하면 이 징크스는 유지되겠네요.

우승팀에 로얄로더(첫 진출한 대회에서 바로 우승)가 1명 이상 탄생한다는 징크스도 이어지게 되었습니다. T1이 우승하면 제우스, DRX가 우승하면 제카가 이 케이스에 속합니다.

4. 월즈만 가면 못하는 선수와 월즈에서 계속 잘하는 선수...

샤오후, 밍, 피넛, 데프트... 월즈만 우승하면 그랜드슬램(스프링 / MSI / 서머 / 월즈)완성하는 선수들이 여럿 있죠. 그런데 이번 월즈에서 데프트 빼고 다들 실망스럽네요. 특히 샤오후 만큼 진짜 월즈와 월즈 제외 스플릿 시즌의 간극이 큰 선수가 있나 싶네요. 8강에서 브리드와 웨이가 할 거 다 해주니 팀탓도 못 하고요. 샤오후처럼 월즈가 아쉬운 경우로는 그나마 옛날 클리어러브 정도... 밍도 샤오후 만큼은 아니지만 아쉬웠고요.

피넛도 올해 일을 내나 싶었는데 역시 월즈에서 이름값을 못 해주는 게 길어지고 있네요. 역대급으로 꾸준한 선수들이 방점을 못 찍는 게 안타깝지만, 이런 경우는 변명의 여지가 없죠. 물론 쵸비도 피넛 못지 않게 4강전 완패 지분이 크고요. 반면 팀이 밀리는데 룰러가 젠지에서 분전하고, 카나비가 징동에서 분전하는 모습은 리스펙트하고 싶습니다.

반면 데프트는 커리어 첫 월즈 결승 진출로 이제 커리어에서 부족한 점이 없게 되었습니다. 개인적으로 데프트 커리어를 저평가했었는데 반성해야겠네요.

베릴은 3연속 월즈 결승 진출로 진짜 월즈만 오면 잘하네요. 그것도 팀을 바꿔서 진출했으니 엄청난 상징성의 기록을 세웠습니다. 사실 8강에 그쳤던 19 월즈도 베릴은 조별리그 내내 잘했고 8강에서도 이니시 잘 거는 등 팀에서 가장 나았다고 생각하고요.

5. LCK 1부리그, 5년 만에 LCK 내전 결승.

LCK가 다시 1부리그 자리를 확정지어서 기분이 좋습니다. 그것도 5년 만에 LCK 팀들끼리 결승에서 맞붙게 되었고, 4강에서 3팀이나 LCK라 압도적으로 월즈를 지배했습니다. 마치 15 월즈 ~ 16 월즈처럼 LCK 팀들이 떨어진 건 LCK 팀들끼리 겨룬 대진밖에 없었고, 다른 외국 팀들을 확실하게 꺾고 LCK 내전 결승이 성사되었습니다.

염소 = GOAT = 페이커

vs

알파카 별명의 데프트

둘 중 누가 우승하든 만 26세의 최고령 월즈 우승자의 탄생은 이루어집니다. 지난 기록은 만 25세에 우승한 엠비션이었죠. LOL E스포츠 역사와 함께 해왔고 각 포지션에서 가장 꾸준한 선수들끼리 대결입니다. 불멸로 남을 신화를 확장하는 페이커인가, 마지막 퍼즐을 완성하는 데프트인가, 별을 품는 건 한 사람 뿐입니다.

2022 월즈(롤드컵) 결승 T1 vs DRX: 2022년 11월 6일 일요일 오전 9시

'스포츠 > E스포츠' 카테고리의 다른 글

| [E스포츠, LOL] 주관적으로 매겨본 역대 위대한 LOL 선수 랭킹(~2022 월즈)(포지션별, 전체 따로 역체 순위) (15) | 2022.11.09 |

|---|---|

| [E스포츠, LOL] 어쩌면 역사상 가장 위대한 LOL E스포츠 대회를 보다.(DRX, 킹겐-표식-제카-데프트-베릴 챔피언) (0) | 2022.11.07 |

| [E스포츠, LOL] 2022 월즈 16강 조별리그 결과와 8강 대진표 및 예측 (0) | 2022.10.17 |

| [LOL, E스포츠] 2022 월즈 16강 대진과 8강 진출팀 예상 (0) | 2022.10.06 |

| [LOL, E스포츠] LCK, LPL, LEC, LCS 4대 리그 역대 정규시즌 MVP 수상자들 (0) | 2022.10.01 |